Atualizado em

3 de agosto de 2025

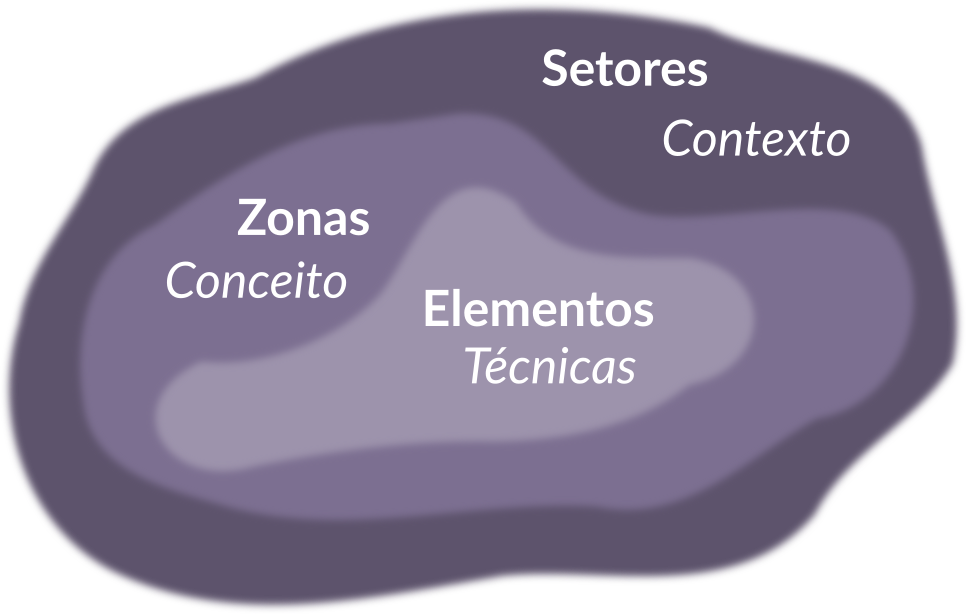

Arthur Nanni

Na permacultura o método de planejamento do espaço ou da paisagem considera em seu roteiro diferentes escalas. De forma simples, avalia-se primeiramente o Contexto socioambiental em que está inserida a paisagem para definirmos os Setores de fluxos energéticos. Uma vez compreendida a dinâmica dos fluxos, parte para o Conceito de planejamento, que no caso da permacultura, focaliza na conservação de energia por meio da definição de Zonas energéticas. Por fim, faz-se uma Análise de elementos e escolha das melhores Técnicas de manejo, para definir o que será implantado ou não no espaço.

Setores na paisagem

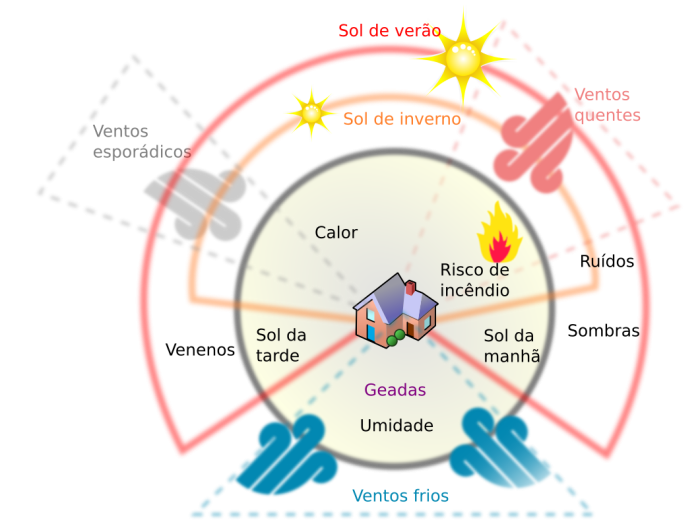

Um bom planejamento permacultural precisa contar com um bom diagnóstico do Contexto local por meio da leitura da paisagem, que nos mostrará como e onde se dão os fluxos energéticos. Assim, poderemos definir setores de ocorrência preferencial de uma ou outra manifestação energética na paisagem.

A habilidade em ler a paisagem fornece ao planejador a oportunidade de trabalhar com os processos naturais ao invés de contra eles. David Holmgren.

Vias para uma boa leitura da paisagem

Segundo David Holmgren devemos utilizar de pelo menos quatro vias para ler a paisagem (Grayson, 2022). A primeira é estabelecer uma aproximação com a realidade do contexto do espaço que desejamos planejar, por meio da compreensão de informações científicas existentes. A segunda via se dá é através da observação contemplativa. A terceira propões sentir a paisagem com a interação direta através dos nossos sentidos. Por fim, a quarta remete a busca por indicadores geológicos e biológicos que auxiliam na confirmação na identificação de setores na paisagem.

Repare que o roteiro de observação parte de uma escala externa ao ambiente, com dados produzidos, e vai aproximando-se da perspectiva do observador, até chegar menor proporção, que pode ser um micro-organismo bioindicador, por exemplo.

O valor da informação científica

Existe um bom tanto de informações científicas sistematizadas sobre vegetação, solos, climas, geologia, geografia e ecologia. Uma consulta a essas bases em sites governamentais e de instituições de ensino e pesquisa, pode ser fundamental para compreender previamente o espaço que se deseja “interferir” através do planejamento permacultural.

Um exemplo de plataforma de consulta dessa natureza é a Plataforma Projeteee, que “apresenta dados de caracterização climática de mais de 400 cidades brasileiras, com indicação das estratégias de projeto mais apropriadas a cada região e detalhamentos da aplicação prática destas estratégias”.

Observação de campo

Tocar, sentir, cheirar e saborear colocando em prática o princípio “Observe e interaja” nos possibilita uma boa conexão com a paisagem. É importante fazer anotações tentando descrever, fotografar, filmar e sistematizar o que você deduz de suas observações nesses momentos.

Conhecimento contemplativo

Contemplar a paisagem por longos momentos pode trazer respostas que não enxergamos com um simples olhar. Subir no topo de morros nos permite ver além da superfície, perceber padrões geográficos de vegetação e dos assentamentos a nossa volta.

Uso de indicadores

Os indicadores são nossos aliados e confirmadores dos conhecimentos científicos, das observações e do conhecimento contemplativo. Sabendo como e onde se manifestam determinadas espécies na paisagem nos possibilita reconhecer microclimas e nos auxilia na tomada de decisões no planejamento.

Uma vez feita a leitura da paisagem, é preciso definir as características de fatores como:

- Terreno

- morfologia

- declividade

- Ventos

- Insolação e dinâmica sazonal

- Risco de incêndio

- Água

- Chuvas

- Escoamento

- Áreas alagáveis

- Áreas drenantes

- Umidade

E, então, inserir em um mapa base onde cada um desses fatores estão presentes e em que magnitude se manifestam.

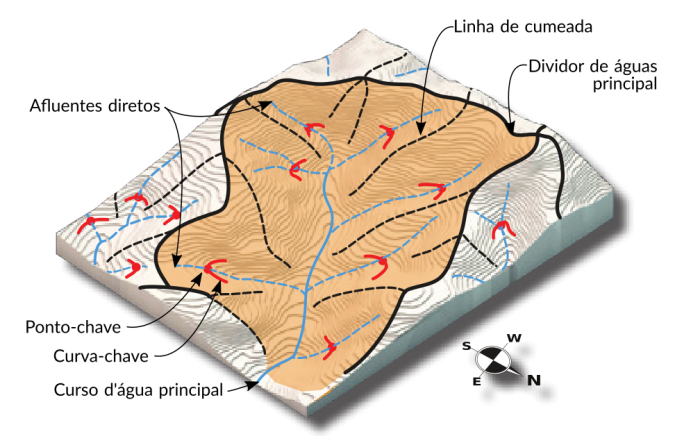

Ponto-chave e curva-chave

Na Permacultura, os conceitos desenvolvidas por P.A. Yeomans, que propôs o Keyline Design (Desenho em Linha Chave), consideram o ponto-chave e curva-chave como mudanças de morfologia no terreno, que proporcionam uma transição entre ambientes de dispersão e concentração energias na paisagem.

O ponto-chave (keypoint) é o ponto em uma encosta onde a curvatura do terreno muda de convexa para côncava, considerando-se a morfologia do topo para base. A partir dessa altura a água das chuvas começa a se acumular naturalmente antes de escorrer. Assim, a posição ideal para a captação e infiltração das águas no solo está via de regra um pouco abaixo do ponto-chave.

A linha-chave se constitui em um nível definido a partir da projeção lateral do ponto-chave na encosta.

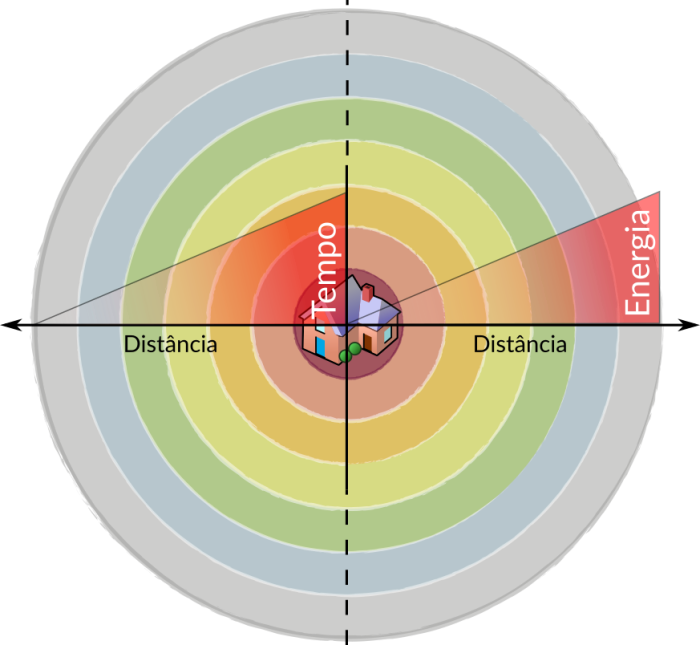

Zonas energéticas e posição relativa

O planejamento permacultural tem por Conceito básico a conservação de energia, que visa o menor esforço possível de quem maneja a paisagem planejada. Assim, após definirmos os Setores, passamos a pensar no humano como um elemento na paisagem, que possui características como ser vivo, tem suas necessidades e irá modificar a paisagem cumprindo funções. Essas funções são os afazeres cotidianos que precisam ser realizados para seguirmos vivendo em um ambiente saudável, que permita nossa vivência, ou melhor, permanência.

Para tal, organizamos aqueles elementos – coisas que necessitamos no cotidiano – de modo a posicioná-los relativos à frequência de manejo e a inter-relação com outros elementos. Dessa forma, uma horta ficará mais perto da casa, pois exigirá mais cuidado do que um talhão de árvores para lenha, que precisará de menos atenção ao longo do tempo.

Já, um galinheiro deverá ser posicionado próximo à horta para que o esterco das galinhas seja usado como fertilizante, sem que o manejador tenha de transladar o esterco por uma distância muito grande, lhe poupando esforço físico, energia. Esse posicionamento relativo irá agrupar os elementos afins em espaços demarcados, que facilitarão nosso acesso dentro da frequência necessária para manejar o que for preciso. Esses espaços demarcados são conhecidos na permacultura como zonas energéticas, ou simplesmente Zonas.

Para definir que “coisas” iremos inserir na paisagem, fazemos uma análise de cada uma delas (elementos), ou como mencionamos na permacultura, uma Análise de elementos. Dessa forma, avaliamos todos elementos que desejamos/necessitamos, considerando suas características intrínsecas, necessidades e funções na paisagem planejada. É importante ter em mente que um elemento é algo que exigirá nossa atenção e, para atendê-lo, teremos de fazer usos de Técnicas. É importante destacar, que na natureza, cada elemento cumpre muitas funções. Como na permacultura, fazemos uma mímica da natureza, então cada elemento também deverá cumprir muitas funções. Quanto mais funções um elemento cumprir, menos energia teremos de despender no manejo próximo, pois as necessidades desse elemento já terão sido atendidas por uma função do elemento anterior. De brinde, ganhamos tempo, eficiência e, consequentemente, qualidade de vida.

Considerando nossa casa (abrigo) como local que mais passaremos tempo no espaço planejado, precisamos otimizar nossos deslocamentos, pois quanto mais distante do abrigo estiver um elemento, maior será o tempo e a energia despendidos e, mais exaustivo será o manejo. E corre o risco desse elemento que foi posicionado em um local equivocado, deixar de operar por impossibilidade do manejo.

Assim, percebe-se que a lógica de planejamento da permacultura serve para aplicação em pequenos espaços, sejam eles urbanos ou minifúndios rurais. Caso a escala de manejo aumente, serão necessárias mais pessoas para somar força coletiva.

Ainda no método de planejamento, partindo-se de um espaço sem elementos pré-existentes, deve-se seguir a implantação das zonas conforme a sua necessidade de permanência, ou simplesmente, partir do abrigo (casa) para a periferia, depositando suas energias na conformação dos elementos mais necessários ao longo da sua permanência no tempo e na paisagem.

Uma breve descrição sobre como implantar as zonas energéticas é apresentada no trecho do vídeo a seguir por Jorge Silva, o Jorginho. Ele e sua família são referência em permacultura em Santa Catarina e manejam e vivem da e com a terra em um espaço de vida com 25ha na cidade de Anitápolis.

Empilhamento de zonas energéticas

O modelo clássico de zoneamento proposto por Bill e David na Austrália, considera um estabelecimento horizontal das zonas no terreno, pois foi pensado para contextos de climas subtropicais a temperados, onde as atividades se dão geralmente de forma radial, partindo-se de um centro, que geralmente é o abrigo.

Para climas tropicais, como é o caso de boa parte do Brasil, podemos fazer um empilhamento de zonas por meio de sistemas agroflorestais, ou mesmo, pela aplicação de princípios de estratificação propostos na ecologia e adotados pela agricultura sintrópica. A horta (zona 1) está junto da roça (zona 2), que por consórcio está dentro do pomar (zona 3), que está junto das espécies lenhosas de longo e curto prazo (zona 4), mantendo os estratos. As zonas 0 e 5 permanecem separadas.

Padrões naturais e zonas energéticas

A aplicação de padrões naturais ao planejamento das zonas pode ofertar uma circulação mais eficiente no espaço, bem como, possibilita posicionar elementos de forma mais sistematizada, permitindo o ingresso facilitado de pessoas e ferramentas para a realização do manejo.

É o caso do espaço de vida da família Canova, uma unidade referência em permacultura, que fica no município de Alegre/ES. O espaço tem cerca de 6 hectares e conta com um Sistema Agroflorestal com mais de 70 anos de manejo.

O sistema de trilhas principal segue o padrão radial partindo-se da casa, que se interliga em outros secundários distribuídos em um padrão concêntrico, que permite o deslocamento em nível no terreno. As zonas energéticas seguem o padrão concêntrico e estão adaptadas a outros elementos na paisagem, como microvales e blocos de rocha.

O planejamento em regiões semiáridas

A importância do contexto nos coloca ainda a necessidade de estabelecer condições mínimas de estar e permanecer em uma paisagem. No caso de regiões semiáridas, a falta de água pode ser crucial para permanecer em um espaço, pois mesmo com a implantação do abrigo (Zona 0) e a implantação lenta das demais zonas em direção à periferia do espaço, se não houver garantia de água, ninguém permanecerá para seguir vivendo ali.

Então, para contextos de climas semiáridos e, partindo-se de um espaço sem elementos pré-existentes, sugere-se iniciar com a implantação de dispositivos de retenção de águas na paisagem, como valas de infiltração, terraços, caixas-secas e outros adaptados ao contexto local, partindo das porções periféricas (bordas) do espaço, que serão conformadas como Zona 5 no futuro.

Após a implantação desses dipositivos, será necessário um pousio para agregar águas e biomassa (energias) nas curtas temporadas das chuvas. Após agregadas essas energias, estas porções do terreno poderão ser transformas em Zona 5 (sem manejo). Daí olha-se para a conformação da Zona 4 com a introdução de plantas fotossintéticas de ano todo e, finalmente, caminha-se para a implantação de uma Zona 3. Desta zona 3, a próxima pode ser a Zona 0 (casa), então, o manejador provavelmente terá condições de estabelecer moradia e, uma vez fixo no local, poderá implantar as zonas 1 e 2 com seu manejo mais intenso.

O vídeo a seguir traz uma ideia de plantas fotossintéticas de ano todo para o semiárido brasileiro.

Análise de elementos

Na permacultura, elementos compreendem tudo que entendemos ser necessário para que tenhamos plenas condições de conviver com um determinado ecossistema. Eles podem ser classificados em três tipos: estrutural, vegetal e animal.

Elementos estruturais são todas aquelas infraestruturas necessárias para abrigar vida, tais como a casa, um fogão à lenha, garagem , galpão, açude e por aí vai. Já os animais, obviamente, incluem todas as formas de vida animada, tais como galinhas, gado, cabras e humanos. Os vegetais, abrangem tanto espécies vivas individuais como uma planta, até pomares, talhões de biomassa, sistemas agroflorestais e sintrópicos.

A inserção, implantação e manutenção de um elemento na paisagem planejada exigirá uma análise criteriosa sobre às características intrínsecas, às necessidades específicas e as funções e produtos que esse elemento exigirá e desempenhará no ambiente permacultural.

Vejamos um exemplo para cada um dos três tipos de elementos a seguir, usando galinhas como elemento animal, o galinheiro, como estrutural e a horta, como vegetal.

Galinha (animal)

- É caracterizada por: ser móvel, possuir penas, ciscar, voar baixo, comer tanto vegetais como insetos, por ovos…

- Necessita de: abrigo, proteção, alimentos, água, reprodução, socialização…

- Cumpre funções ou gera produtos como: ovos, carne, penas, esterco na cama do aviário, revolvimento de solos, controle de insetos, companhia…

Galinheiro (estrutural)

- É caracterizado por: ser uma edificação imóvel ou móvel (trator de galinhas), ocupar espaço,

- Necessita: ser abastecido por água, ter baias dedicadas aos ninhos, ser telado para evitar entrada de predadores, ter atenção de manejo diária…

- Cumpre funções como: proteger as galinhas de ataques, oferecer abrigo ao calor e frio, facilitar o controle do manejo do período noturno, concentrar esterco para posterior raspagem e uso nas adubações, auxilia no choco e proteção dos pintos…

Horta (vegetal)

- É caracterizada por: ser imóvel, ocupar pouco espaço quando dimensionada ao consumo familiar, possuir plantas delicadas que atraem animais domésticos e silvestres

- Necessita de: manejo intenso, irrigação, adubação, sementes, proteção contra animais oportunistas, estar localizada próximo a Zona 0.

- Cumpre funções ou gera produtos como: fornecer hortaliças, temperos, chás, pequenos frutos, auxilia na regulação da temperatura e umidade no entorno de residências, propicia a interação entre humanos…

Com esses itens analisados podemos perceber que a lista de características, necessidades e funções nunca estará completa, pois o contexto local e temporal de onde estarão locados esses três elementos, definirá o que ocorre na prática.

Inspirada na mímica da natureza onde cada “coisa” que compõem a paisagem cumpre muitas funções, costumamos estabelecer que quanto mais funções um elemento proporcionar e menos necessidades ele tiver, mais eficiente energeticamente ele será, dando menos trabalho ao permacultor ao manejá-lo. Dessa forma, consideramos que cada elemento a ser inserido na paisagem planejada, deve cumprir pelo menos 3 (três) funções. Caso cumpra menos, dará mais trabalho do que retorno.

Para fechar a análise de elementos, precisamos integrá-los na paisagem. Essa integração pode ser entre tanto entre elementos de um mesmo tipo, como de tipos diferentes. Ela deve priorizar as funções de cada elemento para os demais e, quanto mais funções cumprir, melhor. A seguir podemos ver como seria a integração entre os três elementos analisados.

Referências

Doherty, D. J. & Jeeves, A (2015). Regrarians eHandbook – 2 Geography )1st ed). Bendigo – Australia. 87p.

Grayson, R. (2022). Four ways to read the landscape. PERMACULTURE Journal. https://medium.com/permaculture-3-0/four-ways-to-read-the-landscape-7a2aff69fa55

Yeomans, A. Y. (1971). The City Forest: The Keyline Plan for the Human Environment. Keyline Pub. Pty.