Atualizado em

Arthur Nanni

Meandros e as culturas vegetais

Uma boa leitura da paisagem é crucial para o sucesso nos plantios e colheitas. Entender as vocações de determinado nicho da paisagem é crucial para um bom planejamento.

Rios meandrantes ocorrem em todas as regiões brasileiras nas porções dos médios cursos dos rios. Os diferentes contextos bioclimáticos

Características

Leitura avançada da paisagem com vistas a implantação de diferentes culturas com a localização de nuances de umidade no terreno considerando, por exemplo, flutuações do lençol freático em terras baixas de depósitos de sedimentos de rios.

Necessidades

Necessita boa observação das condições ambientais locais, incluindo padrões naturais por imagens de satélite e espécies indicadoras em campo. Conhecimentos sobre a geografia e a geologia são importantes no processo.

Funções

Uma boa leitura da paisagem tem a função de prover sucesso no planejamento da produção de alimentos, buscando otimizar o manejo com:

- Uso das condições ambientais locais a seu favor;

- Redução da irrigação;

- Redução da fertilização;

- Desenvolvimento dos cultivos em locais mais aptos para cada espécie de interesse a ser implantada.

A técnica em detalhe

A técnica de interpretar a paisagem requer uma cuidadosa observação de seus elementos, incluindo a morfologia do terreno, os tipos de solos associados, as espécies espontâneas que se manifestam, a quantidade insolação recebida ao longo do ano, entre outras variáveis.

O padrão meandrante

Meandros são feições fluviais típicas de porções de médio e baixo vales dos rios. Elas se manifestam por meio de formas, por vezes lineares, mas também curvilíneas que marcam a dinâmica de migração do canal do rio ao longo do tempo geológico. Essa migração forma ambientes de sedimentação que conformam regiões de média a baixa energias onde ficam depositadas areias ou argilas e matéria orgânica. Esses depósitos geológicos são conhecidos como de “barra fluvial”, constituindo diques marginais ou barras fluviais que são áreas mais elevadas nos terrenos desses ambientes. Intercalados a esses, ocorrem depósitos de planície de inundação nas porções mais baixas do terreno.

Feições e depósitos de sedimentos associados a rios. Figura baseada em Suguio (2003). Ilustração de Bruno Urata. Veja essa figura em inglês.

O reconhecimento dessas feições em uma imagem de satélite pode ser feita através da tonalidade das cores. Na imagem a seguir vê-se meandros abandonados com uma tonalidade mais escura que as pastagens que estão ao seu redor. Já o canal atual com os meandros ativos é mais escuro e profundo na imagem.

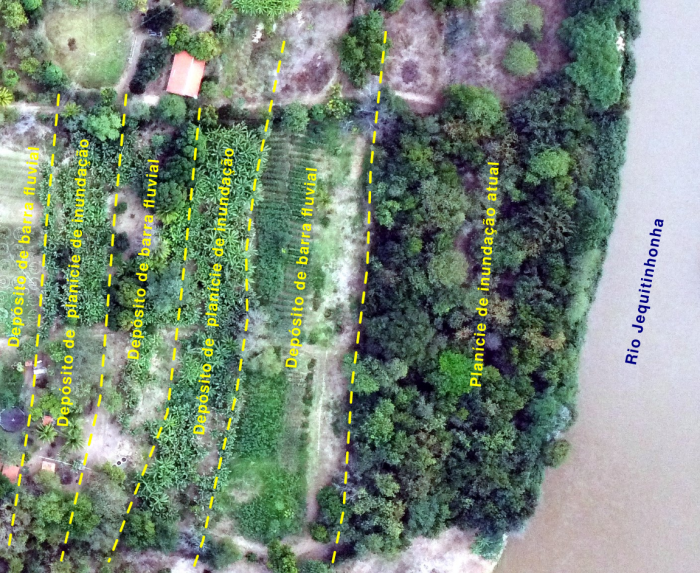

Depósitos geológicos associados à migração de meandros dos rios. Na imagem, um trecho do Rio Jequitinhonha em Araçuaí/MG. Imagem: Google Earth. Veja essa figura em inglês.

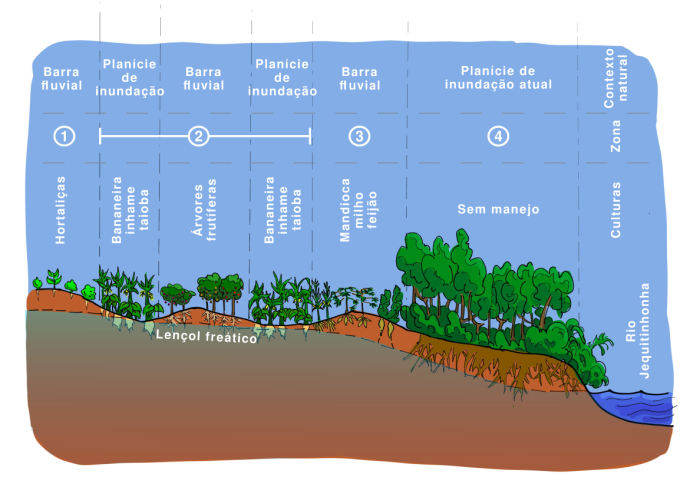

Diretamente associado ao canal atual do rio, ocorre a planície de inundação atual, que como nome já diz, é constantemente alagada em períodos de grandes vazões. O melhor a fazer é manter essas porções como áreas de preservação permanente, zona 5, estando conforme à legislação ambiental vigente.

Os depósitos de barra fluvial são depósitos de sedimentos de granulometria mais grossa como areias e conformam áreas bem drenadas. As barras vinculadas ao curso atual dos rios são geralmente sem cobertura vegetal e bastante vulneráveis às flutuações de nível desses. As barras mais antigas, que marcam por onde passou o rio em algum momento de sua história, seguirão características parecidas, com elevações no terreno em sedimentos bem drenados, que ficam isentas de enchentes mais corriqueiras, mas podem ser alagados em ocasiões de maior pluviosidade e, consequentemente, maiores vazões. Nessas porções são indicadas espécies vegetais que exigem essa drenança e uma distância do lençol freático. É o local indicado para o plantio de árvores frutíferas e aquelas em que se deseja colher os tubérculos, como mandiocas e batatas.

Intercalado às barras, ocorrem nas porções mais baixas do terreno os depósitos de planície de inundação, que são aquelas onde ficaram depositados sedimentos mais finos como argilas e a matéria orgânica. Assim, são mais férteis, porém, mais úmidas. Nesse caso, podem ser aproveitados para o cultivo de espécies mais exigentes em águas, como bananeiras e inhame, por exemplo.

Depósito marginais do Rio Jequitinhonha no Sítio Maravilha em Araçuaí/MG. Imagem: Arthur Nanni. Veja essa figura em inglês.

Contexto natural com depósitos de barra fluvial e de planície de inundação e suas vocações para culturas, conformando as zonas do Sítio Maravilha em Araçuaí/MG. Desenho de Bruno Urata. Veja essa figura em inglês.

Verificação de aplicação

Essa técnica de planejamento das zonas energéticas por aptidões agrícolas foi verificada no Sítio Maravilha em Araçuaí/MG. O sítio é uma unidade experimental e demonstrativa de permacultura, gerenciada pelo permacultor Celso Souza Silva, integrante da equipe do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento.

Referências de suporte

Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, 2016. Sítio Maravilha—Centro de Permacultura do Vale do Jequitinhonha. https://www.youtube.com/watch?v=2I-H5ULaRNY

SUGUIO, Kenitiro. Geologia sedimentar. São Paulo: Edgard Blucher, 2003.

Pirambeira produtiva

👆🏼Entenda os Contextos fitoecológicos onde a técnica é adequada

Pirambeira produtiva é uma tecnologia social que sistematiza a produção agroecológica, no contexto de encostas situadas em condições de terrenos declivosos e com pouca insolação, geralmente situadas em regiões de serra no sul e sudeste do Brasil.

Essas encostas são geralmente descartadas por agricultores familiares, em virtude das dificuldades de manejo, a não possibilidade de mecanização e a baixa incidência de luz solar, que acaba por inibir o crescimento das plantas.

Na maior parte das vezes, a pastagem é o uso que passa a ser adotado nesse contexto, por permitir a entrada de luz e, também, um manejo menos intenso, equivalente ao de uma Zona 4 na permacultura.

A sistematização da pirambeira produtiva propõe a implantação de sistemas agroflorestais em níveis no terreno, acessados por caminhos implantados manualmente, que permitem o manejo de forma ergonômica e o adensamento dos plantios com a intensificação do manejo, colocando essas áreas em condição de uma Zona 3 no planejamento.

Características

Abrange a implantação de um sistema agroflorestal com o uso do pé-de-galinha, em terrenos onde a alta declividade não permite a entrada de máquinas como tratores ou microcultivadores (tobata). Trata-se de um plantio com corredores e passeios em nível, que permite a entrada de luz e facilita o manejo manual.

Necessidades

Necessita da implantação de passeios em nível e de rampas que permitam adentrar o SAF, tanto na parte baixa, quanto na parte alta. Esses passeios internos ao SAF devem proporcionar o acesso por carrinho de mão, usado para as mais diferentes fases de implantação e manejo.

O plantio de mudas deve mimetizar o estágio sucessional natural de cada espécie e estar de acordo com a estratificação florestal, adicionando-se a inclinação do terreno como fator influenciador. Ou seja, plantas de estrato baixo deverão estar nas porções mais inferiores da encosta e vice-versa.

Caso a área esteja conformada com pastagem, haverá necessidade de adubação com esterco, até que a densificação de indivíduos de pioneiras leguminosas e a diversidade de espécies proporcione a autociclagem de nutrientes.

Caso a área esteja em repouso, pode-se pegar “carona” nas condições de sombra e umidade das plantas que ali se desenvolveram, bem como, aproveitar a biomassa local para conformar leiras em nível, que deverão ser paralelas aos passeios em nível, nas linhas de plantio de mudas.

Funções

As principais funções da Pirambeira produtiva compreendem:

- Tornar produtivas áreas com “pouco potencial” para cultivos;

- Viabilizar o manejo ecológico dos solos em terrenos declivosos;

- Facilitar o manejo não-mecanizado por meio de melhorias na ergonomia e processos;

- Agregar qualidade de vida aos agricultores.

A técnica em detalhe

A pirambeira produtiva é um planejamento sistematizado de um SAF “de carona”, implantado com a ajuda do pé-de-galinha.

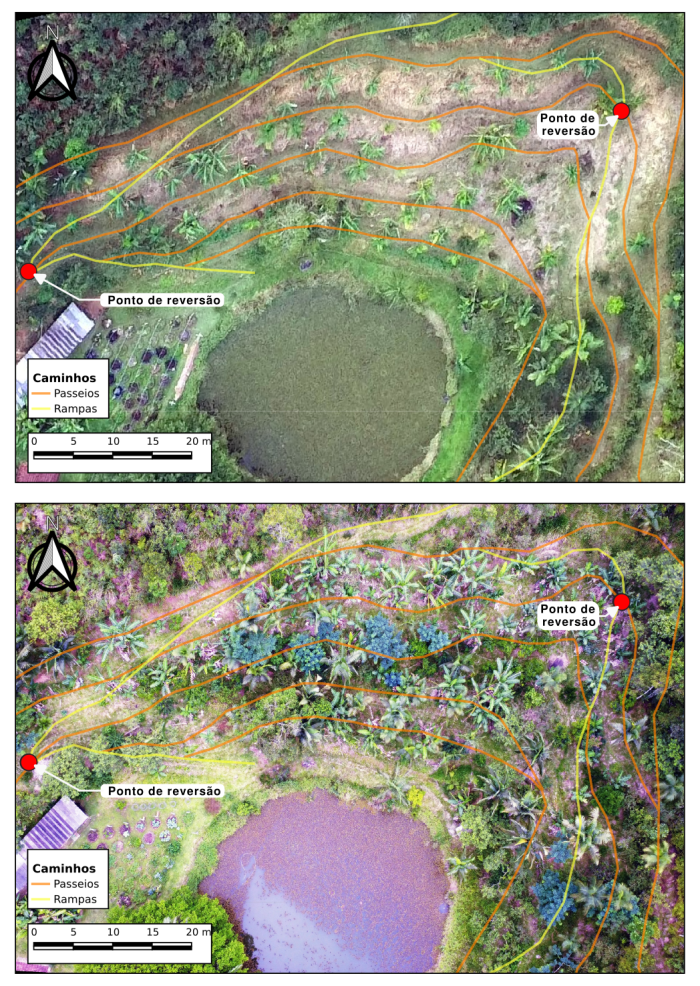

A implantação dos passeios em nível começa pelo reconhecimento visual na encosta, de onde está a curva em nível mais longa. Após, parte-se para a sua materialização usando-se o pé-de-galinha e, como guia, seu nível horizontal.

Com estacas ou algum outro marcador, como pó de calcário, por exemplo, transpõe-se o mesmo nível para toda extensão da curva na encosta. A partir daí, se inicia a escavação do passeio com pás de corte e enxadas.

Sugere-se que o passeio tenha a largura que permita a circulação de manejo. No caso da área experimental do NEPerma/UFSC, onde essa técnica está sendo desenvolvida, ficou estabelecida a largura de um carrinho de mão, o que equivale a duas pás de corte (~50cm).

A partir desse nível materializado, implantam-se os demais níveis horizontais, distando, no terreno, uns 4 metros um do outro. Essa distância permite inserir duas fileiras de culturas e, posteriormente, o manejo de cada fileira pode ser feito usando-se os passeios.

Cada passeio em nível conformará um corredor de entrada de luz, que será definido pelo alcance lateral da roçadeira. Para o lado de baixo do passeio esse alcance será um pouco mais curto do que para o lado de cima. Esse alcance da roçadeira definirá, também, o nível de plantio das mudas de árvores, que ficarão um pouco deslocados desse para evitar seu corte acidental.

Entre as linhas de plantio de árvores, se conformará uma “faixa de biomassa”, que deverá ser roçada com menos regularidade, pois servirá de depósito de biomassa das podas, geralmente realizadas nos meses sem “R” no sul do Brasil. Os materiais de poda atuarão como uma palhada, retardando o crescimento das de capins espontâneos e, consequentemente, as roçadas. A sua decomposição irá fertilizar os solos no médio e longo prazo.

O próximo passo é reconhecer pontos de acesso à encosta, que facilitem ao agricultor o ingresso com equipamentos e insumos, que serão usados no manejo. A partir desses acessos, se procede à materialização das rampas que darão acesso aos passeios em nível.

A materialização das rampas, parte do reconhecimento de pontos de reversão de sentido de deslocamento na encosta. Esses pontos de reversão estão geralmente associados a microvales na encosta, pois é ao longo do talvegue desses microvales que geralmente estão as menores declividades, que facilitarão o trânsito com o carrinho de mão.

As rampas deverão se ajustar ao contexto da declividade, bem como, atender a limites físicos da propriedade rural, do sistema produtivo e ainda considerar que seu traçado deva dar acesso facilitado a outros elementos na paisagem.

A implantação das rampas segue o mesmo procedimento usado para os passeios em nível, mas agora, considerando-se seus planos inclinados. Indica-se a inclinação de rampa de 10%, que permite o manejo sem exigir muito esforço físico do agricultor.

Concluídos os caminhos, tem-se a implantação do SAF com o plantio de leguminosas e bananeiras. Essas espécies irão comandar, junto com as plantas espontâneas, a produção de biomassa nos primeiros anos (2 ou 3). Após isso, se estabelecerão as condições de umidade e sombra necessários para a inserção de outras culturas comerciais desejadas, como cítricos, palmeiras e outras espécies de interesse econômico, pertencentes ao estágio intermediário da sucessão ecológica.

Manejo

A partir desse ponto, as atenções são voltadas ao manejo das espécies arbustivas e arbóreas, a observação do sistema como um todo, incluindo o manejo da biomassa das bananeiras e leguminosas pioneiras e, as adubações iniciais com aporte externo de insumos, tais como calcário, esterco ou biomassa, visando a elevação da fertilidade dos solos.

A roçada constante dos passeios é um ponto crucial para permitir o ingresso facilitado e com segurança ao SAF. Além disso, essa roçada opera como mantenedora da entrada de luz para as mudas de estrato baixo, que estarão na carona das estabelecidas como pioneiras (banana e leguminosas). Isso permitirá o crescimento mais rápido dessas espécies.

Comparação entre porte e adensamento de vegetação entre 2019 e 2025. O adensamento com mudas de bananeiras e ingá feijão foi realizado em 2022. Foto: Arthur nanni.

O manejo deverá incluir, com o tempo, a manutenção dos passeios, pois seu uso exigirá que sejam feitas correções, buscando manter e facilitar a circulação no sistema produtivo.

Verificação de aplicação

Essa técnica foi verificada no Sítio Igatu, no município de São Pedro de Alcântara/SC. O sítio é a área experimental do Núcleo de Estudos em Permacultura da UFSC.

A técnica foi reconhecida como tecnologia social em 2024 pela Fundação Banco do Brasil e está catalogada na plataforma da Rede Transforma, de tecnologias sociais.

Referências de suporte

Miccolis, A., Peneireiro, F. M., Marques, H. R., Vieira, D. L. M., Arco-Verde, M. F., Hoffmann, M. R., Rehder, T., & Pereira, A. V. B. (2016). Restauração Ecológica com Sistemas Agroflorestais: Como conciliar conservação com produção. Opções para Cerrado e Caatinga. Instituto Sociedade, População e Natureza – ISPN/Centro Internacional de Pesquisa Agorflorestal – ICRAF. http://quintalflorestal.com.br/wp-content/uploads/2018/02/restauracao_ecologica.pdf